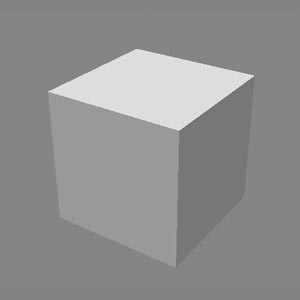

図1

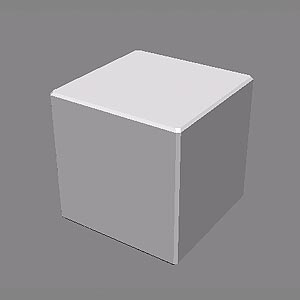

図2 |

■「角の切り落とし」と「角の丸め」

ディテールアップの第一段階は各エッジの面取りです。面取りをすることにより情報量が増え、見た目にリッチになります。

スケールから言えば、明らかにオーバースケールの面取りですが、その辺は見た目重視でいきます。

図1は面取り無しのキューブ。図2は面取りをしたキューブ。図2の方がエッジに光が入り、見た目に良いのは一目瞭然ですね。

各エッジの線形状を選び、「形状編集/角の切り落とし(角の丸め)」を実行します。 |

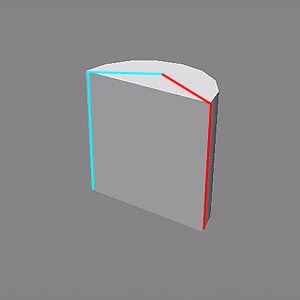

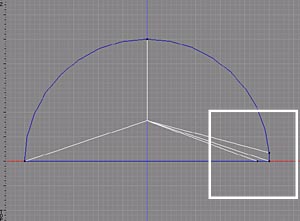

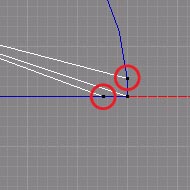

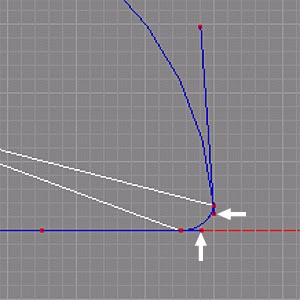

図3

図4 |

■「角の切り落とし」「角の丸め」が出来ないケース

Shadeの仕様として、面取りをしたいエッジの交差方向の線形状に、接線ハンドルを持ったコントロールポイントがあるとき、「角の切り落とし」「角の丸め」は実行できません。

そのときは手動で面取りをしてやる必要があります。

(※Shade8では上記の場合でもコマンドの「角の切り落とし」「角の丸め」が出来るようです。)

例えば、図3の赤と青のエッジに「角の切り落とし」「角の丸め」を実行しようとしても、交差方向の半円状の線形状に接線ハンドルを持ったコントロールポイントがあるため、「角の切り落とし」「角の丸め」は実行できません。

|

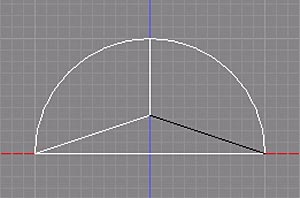

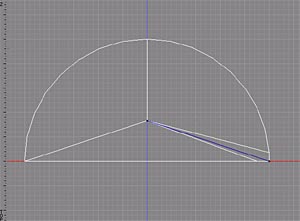

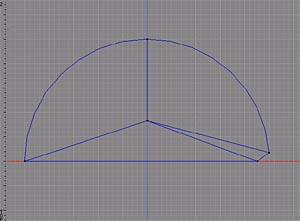

図5

図6

|

■手動での面取り その1

面取りをしたいエッジの交差方向の線形状を選び、そのエッジのコントロールポイントを挟むように、コントロールポイントを追加します。(図6)

(この距離が面取りした面(いわゆるC面)の幅になります。) |

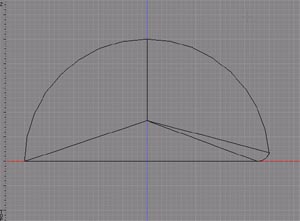

図7

図8

|

■手動での面取り その2

次に面取りしたいエッジの線形状(図7)を選び、その線形状を削除します。

これで「角の丸め」状態の面取りが出来ました。(図8) |

図9

図10

|

■手動での面取り その3

「角の丸め」状態から、「角の切り落とし」状態にしたい場合は、平面を出したい側の接線ハンドル(図9)をZ+Xを押しながらクリックし、削除してやります。

これで図10のように、「角の丸め」から「角の切り落とし」状態の面取りになりました。 |

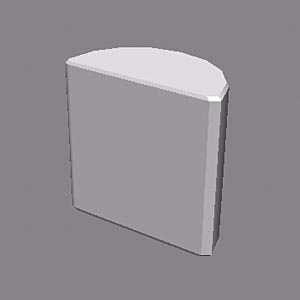

図11 |

■面取り完成画像

全てのエッジを面取りしました。

面取りはディテールアップの第一段階且つ最重要工程ですので、面取りできるエッジは出来るだけ面取りしましょう。

(ただし、最終出力画像と相談。面取りしても見えないほどの大きさの画像が最終出力の場合、過度の面取りは、無駄にレンダリング時間の増加につながりますので程々に。) |